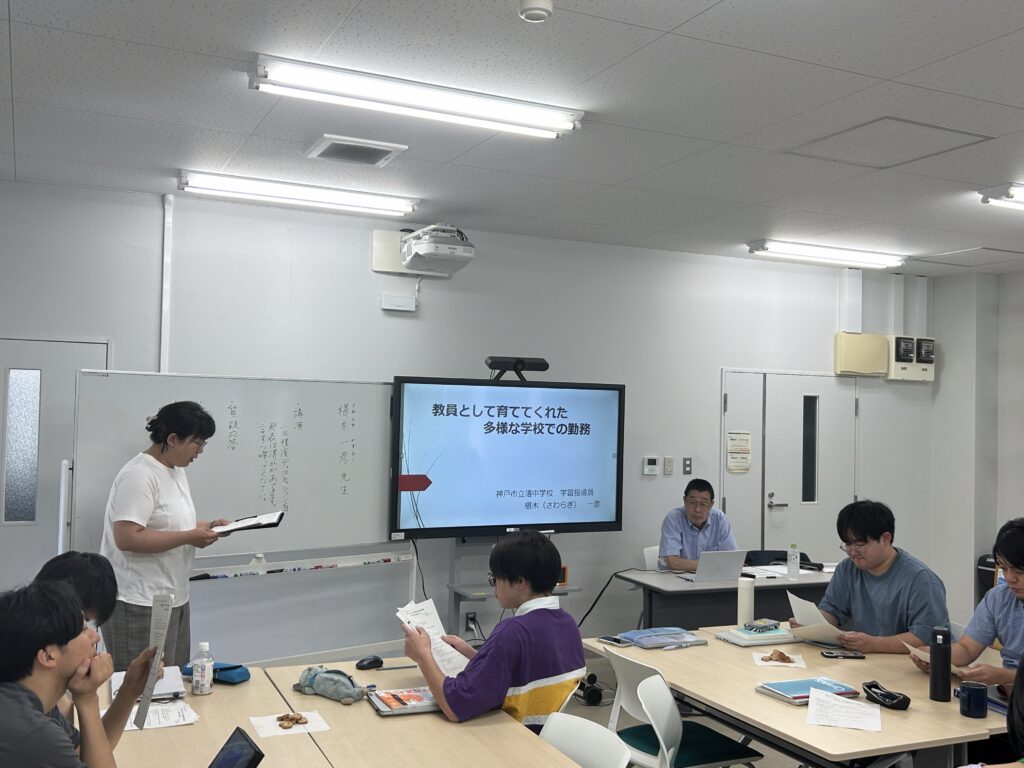

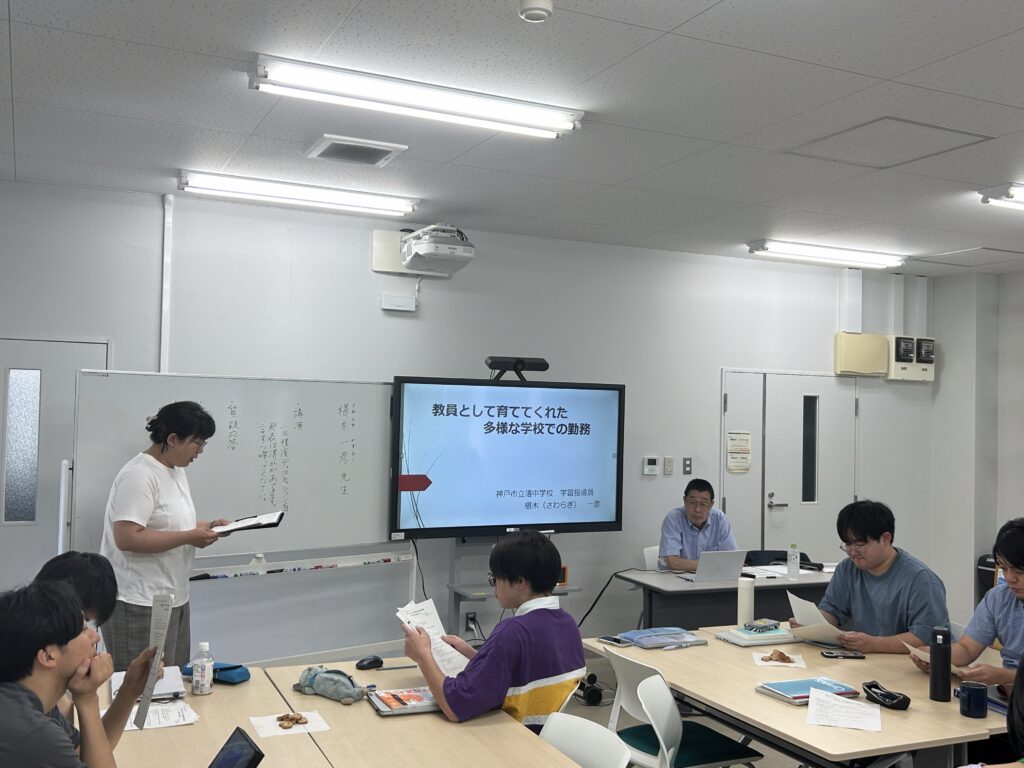

6/19(木)「子どものための学級づくり」の授業で椹木一彦先生をお迎えし、お話を聞かせていただきました。児童自立支援施設や在外教育施設、夜間中学校での経験を紹介いただき、挑戦することや視野を広げることの大切さを学ぶことができました。

6/19(木)「子どものための学級づくり」の授業で椹木一彦先生をお迎えし、お話を聞かせていただきました。児童自立支援施設や在外教育施設、夜間中学校での経験を紹介いただき、挑戦することや視野を広げることの大切さを学ぶことができました。

マレーシアのマラ工科大学とのオンライン交流会を行いました。お互いの国の学校教育について紹介したり、質問したりしました。第2回のオンライン交流会や夏にはマレーシアで現地研修も予定されているので楽しみです。

5月15日(木)「特色あるカリキュラムの分析」の授業で射水市立七美幼稚園片境真樹子園長先生をお迎えし、お話を聞くことができました。外国にルーツをもつ子どもが多い園での取り組みの事例をご紹介いただき、議論を深めました。

10期生も仲が深まってきました!!

5月19日(月)のカンファレンスは「身体操作を伴う人間関係づくりゲームの検討」として、パイプラインゲームやペーパータワー作成を行いました。身体を動かしてリフレッシュするとともに、学校現場ではどのような工夫をして取り入れることができるか等を考えることができました。

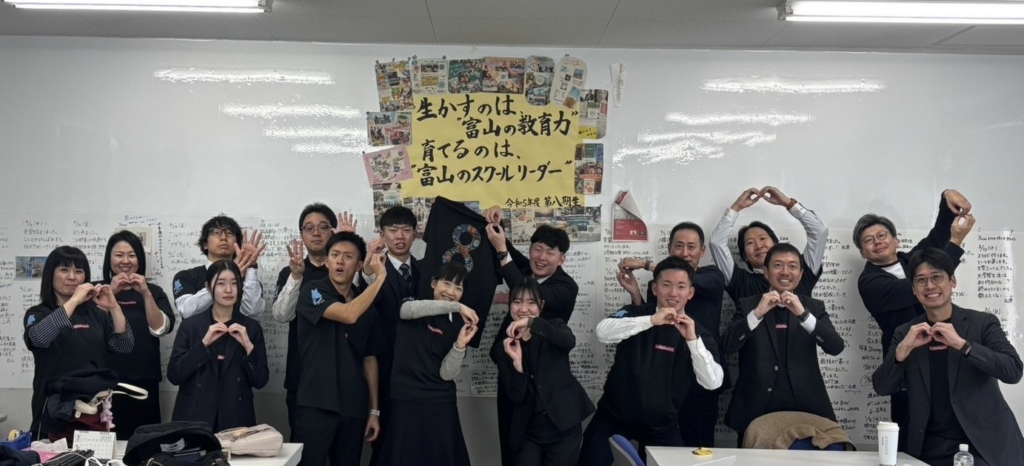

2025年3月25日、富山市総合体育館にて学位授与式が行われ、8期生16名はめでたく卒業の日を迎えました。

2年間で得たものは多く、まちがいなくターニングポイントになると思います。文部科学省、台湾やマレーシアへ行ったり、エチオピアの先生方と交流をしたり、たくさんのゲストティーチャーの方の話を聞いたり、授業以外でも本当にたくさんの体験をすることができました。

また8期生は仲が良く、大学院の先生方も誘って、よくお食事会に行きました。お食事会も好きですが、1次会の後はカラオケがお決まりでした。オリジナルのTシャツをつくったりマラソン大会へ出場したりもしました。決めポーズは「8」です。この仲間との縁はこれからも大切にしたいです。

教職大学院に行くことができて本当によかったです。

林誠一先生との語る会が行われました。

林先生はわたしたち学生を文部科学省へ連れて行ってくださったり、ゲストティーを呼んでくださったりと、大変貴重な体験ができるように整えてくださいました。

ゼミ生に対しても熱心に指導してくださいました。

今後もお体ご自愛ください。そして、わたしたちの活躍を見守りください。

1年次の学生は、これまでの出会いや授業、実習校、総教セでの調査研究の学びを踏まえ、これからの自分の研究について考えました。それをポスターにまとめポスターセッションという形で発表しました。

2年次の先輩方の研究を真剣に聞きつつ、ストレートも現職も来年度の自分たちも現場に役立つ人間として研究を進めていきます。

関わってくださっている方々に感謝の心を忘れず、謙虚に研鑽していきたいです。

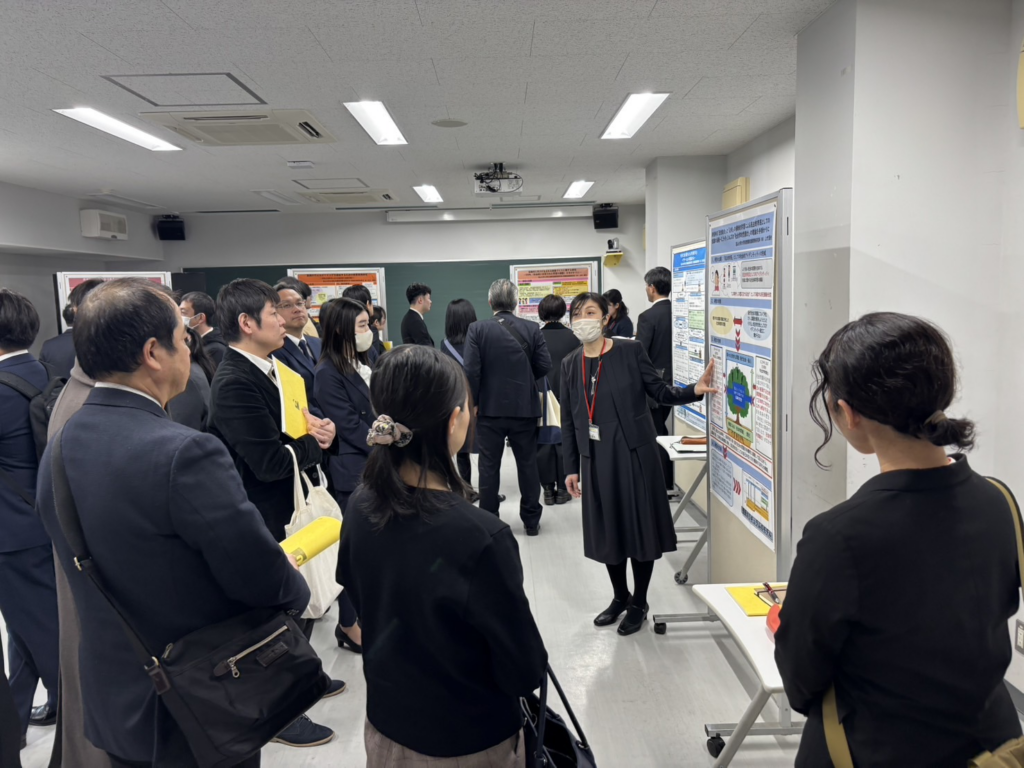

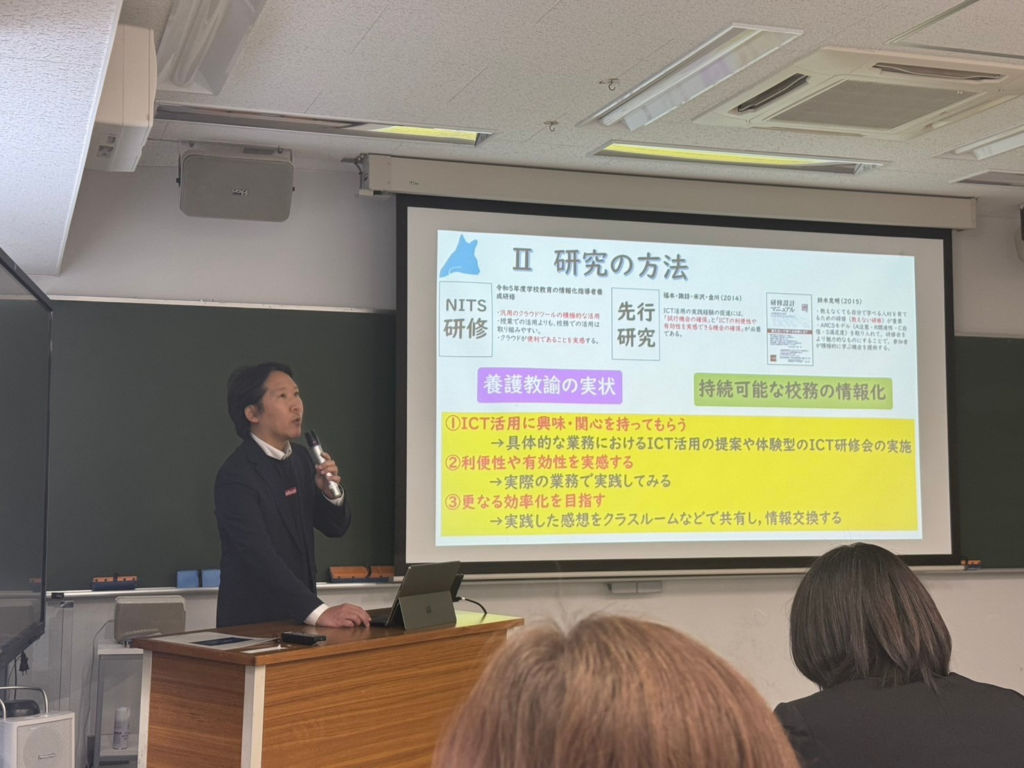

2年次の学生は今までの研究成果を発表しました。

独特の緊張感の中で、どの発表もオリジナリティにあふれた発表でした。

現職教員は2年間の成果を勤務校に持ち帰り、今後にいかしていきます。

ストレートの学生は教員となったときに役立たせます。

発表を聞いていただきありがとうございました。

武生高等学校にて、生徒が主体となって行っておられる「SDGs×Diversity!~Special Days for Great Start~」へM1,M2の数名が参加してきました。福井県内外の生徒同士で課題研究の成果を発表し、活発に互いにフィードバックを受けることで今後の 研究を考える姿を見てきました。また、課題研究やその評価・ファシリテーションについて考え、学校を 超えて考えを共有し、生徒たちが自分たちで評価を決めており、これまで彼らが受けてきた教育のそれぞれの背景を出し合って、協働的な深い学びを展開している本物の姿を見ることができました。院生たちは、それぞれの校種でこの学びを生かしていきたいと思います。

DJタテヅカ2000さん、タテヅカナギサさんご夫妻に来ていただき、とみけんを行いました。お仕事への思いや、これまでの活動等を講義いただいた後、実際にDJ体験を行っていただきました。冬休み、クリスマスということもあり、院生の子供たちも参加しました。それぞれの世代のクリスマスソングやそれぞれの好きな音楽に包まれて楽しい体験ができました。

「やるかやる」タテヅカ2000さんの熱い思いに触れながら、夢を持ち続けながら、人のことを想い活動を進めておられることに感銘を受けました。ナギサさんからは、自分たちの仕事は演出をすることというお言葉から、教師も子供たちを真ん中に演出していくような部分があるのではと感じました。音楽を通して心や体の元気をするプロフェッショナルとして、誇りをもってご活躍される姿にたくさん刺激をいただた院生たちでした。

タテヅカご夫妻、温かく楽しい時間をありがとうございました。